【水中映像】寒冷前線が来たときのバスの動き

寒冷前線はシーズンを通して何度かやってきますよね。なぜか自分がバス釣りに行くときに限ってやってくるものですから、対処法を知っておきたいものですよね。

こんにちは!店長の小山です!

本日は海外Youtubeよりバスの水中映像をご紹介いたします。

バス釣りの勉強をしていると、ちょくちょく出てきます、寒冷前線。

暖かい大気のかたまりに、冷たい空気団が突っ込んできたときにできる境界線が、寒冷前線ですね。

冷たい空気団が暖かい空気をグイグイ押し込んでいきますので、その前線が通過した場所は、暖かかったものが急に冷えてしまうことになります。

初夏の梅雨前線、秋の秋雨前線のふたつは停滞前線といってその場にずっと居座ったりするのですが、通常は1年を通して温暖前線と寒冷前線が何度も日本を通過していきますよね。

この寒冷前線が通過する真下の場所というのは、通常は気圧が下がりますので雨が降ったりしてバスの活性が上がりやすくなるのですが、通過した途端に気圧は上がり、晴れ間が出ることがほとんど。

この時点でバスのやる気はなくなったりするのですが、さらにその季節が春先や晩秋だと、気温も急激に下がるわけですから、バスのやる気のなさに拍車がかかってしまうんですね。

「だったらそんなタイミングでバス釣りしなきゃいいじゃん」

戸思ったりするのですが、だいたい自分が釣りに行けるときに限って、そういうタイミングになったりするんですよね…

ですので、寒冷前線が通過した時のバスの動きを知っていたいんです。

今回ご紹介する動画は海外のものですが、寒冷前線が通過した時のバスの動きを、水中映像で紹介したものです。

動画の内容を要約してみましたので、動画とともにご覧いただければと思います。

寒冷前線が通過したバスはどこへ行くのか?

寒冷前線は、バスアングラーを落胆させます。バスはどこへ行ってしまうのか?

この動画を見てください。

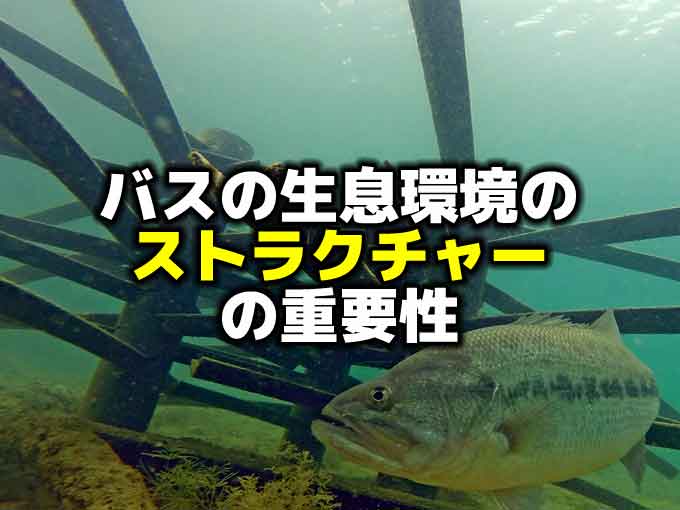

この動画は、冷気前線が来たときにバスがどこに移動するかを水中カメラで撮影したものです。冷気前線が来ると、バスは水温の変化に敏感に反応し、シャローからディープへ向けて移動します。

ディープでは活性が低下し、食べ物を探すというよりは、隠れる場所を探します。ウィードや岩などのストラクチャーまわりに集まり、そこでじっとしています。冷気前線が去るまで、この状態を続けます。

バスを釣るためには、ディープにあるストラクチャーの近くにルアーを落とし、ゆっくりと動かすことが重要。

さらに、次のようなことも参考になるかもしれません。

- 水温をチェックすることで、バスの位置や活性を予測できます。

- ということは、冷気前線が来る前や後のタイミングを狙って釣りを計画することで、より高い確率でバスに出会えます。

- 小さくてナチュラルなルアーを使うことで、警戒心の高くなったバスでも釣ることができます。

- より多くのキャストをすることで、バスの反応を引き出すことができます。

- 孤立したカバー(立ち木やオダなど)にルアーを投げることで、隠れているバスを見つけることができます。

画像で解説するとこんな感じです

画像で解説すると次のような感じです。

寒冷前線が来る前、バスはこのようなシャローのカバーの中にいて、積極的にエサを捕食しています。

カバーにはこんな感じで隠れています。

ディープにいるブルーギルをバスは積極的に追いかけたりしないようです。

ディープに向かって移動していくバス。

ディープに沈んでいる丸太や岩を探しているように見えます。

寒冷前線が通過した後にシャローに戻ろうとしているバス(らしいです)

シャローに戻ったバスは再び活性が上がり、ベイトを求めて泳いでいるようです。

正直な感想をいいますと、この動画が本当に寒冷前線の通過前と通過後を撮影したものかどうかは分からないと思います。ちょっと短く編集しすぎのような気がするんですよね。

雨とかも降ってないですし。

しかし、動画内で話していることは納得のいく話だと思いますし、何より、カバー周りやボトム付近を回遊するバスの姿を見れるのは大変いいイメージトレーニングになりますよね。

そういう意味では非常に価値のある動画かと思い、あえてご紹介させていただきました。

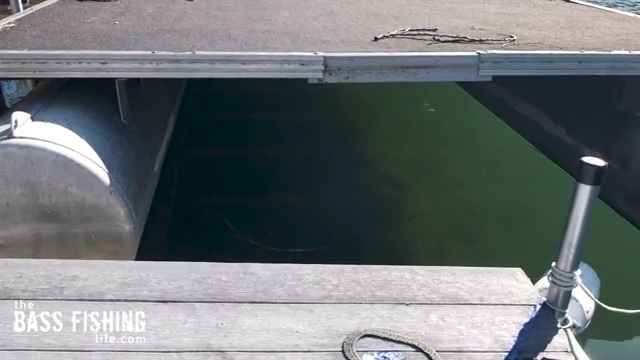

たとえば桟橋?の下にいるバスはいちばん浅いところ(暗いところ)ではなくて斜面(ブレイク)の途中にもいるんですね。

しかも何かを探している感じがめちゃくちゃかわいいという(笑)

皆さんもぜひ寒冷前線通過時のバスの動きを覚え、動画でバスの動きをインプットし、釣りのイメージトレーニングをしましょう!

それではまた。

毎度ありがとうございます!

https://www.youtube.com/@SteveRogersOutdoors

https://www.youtube.com/@SteveRogersOutdoors