リザーバーのスポーニングのパターン:プリ・ミッド・アフターのバス釣り

リザーバーというフィールドのスポーニングというコンディションの変わりやすい時期のバスを釣る時に重要になってくるのは、上流と下流、または南北端、またはシャローとディープでバスの居場所や釣り方がガラッと変わるというところに注意することではないでしょうか。

こんにちは!店長の小山です!

本日は海外サイトより、”Spring Bass Patterns At Lake Of The Ozarks”という記事を引用してご紹介いたします。

引用先:bassresource.com ”Spring Bass Patterns At Lake Of The Ozarks” By John Neporadny Jr

私が好きなタイプのフィールドのひとつ、急深のハイランドリザーバー。

好きなタイプといっても、嫌いなタイプがないんですけどね。どのタイプのフィールドも、それぞれの特徴があって面白いですからね。

急深のハイランドリザーバーの特徴と言ったらなんといっても、もともとは川だったものを人工的にせき止めていますので、フィールド全体が細長く、水面の面積に対して湖岸線が非常に長く、容積も大きいということでしょう。

また急深と言っても全部が全部切り立った岩盤ということもなく、シャローからディープまで存在するのも特徴のひとつですかね。

こういうフィールドを攻略する時に重要になってくるのは、上流と下流、または南北端、またはシャローとディープでコンディションがガラッと変わるというところに注意することではないでしょうか。

特にこのスポーニングという季節の進行が早い時期、または秋のフォールターンオーバーの時期、または雨が降ったときなどの濁りのような、フィールドのある地点間でのコンディションの差が激しいことが難しい部分であり、そこを読んで釣るのが最高に楽しいフィールドだと思います。

ではその急深ハイランドリザーバーのスポーニングシーズンを攻略しようとした時、どんなことを考えていけばいいのでしょうか。

この記事は、アメリカのバスフィッシング専門メディア「BASS RESOURCE」の記事で、ミズーリ州オザークスレイクのスポーニングパターンが、プリ、ミッド、アフターと3つに分けて紹介されています。

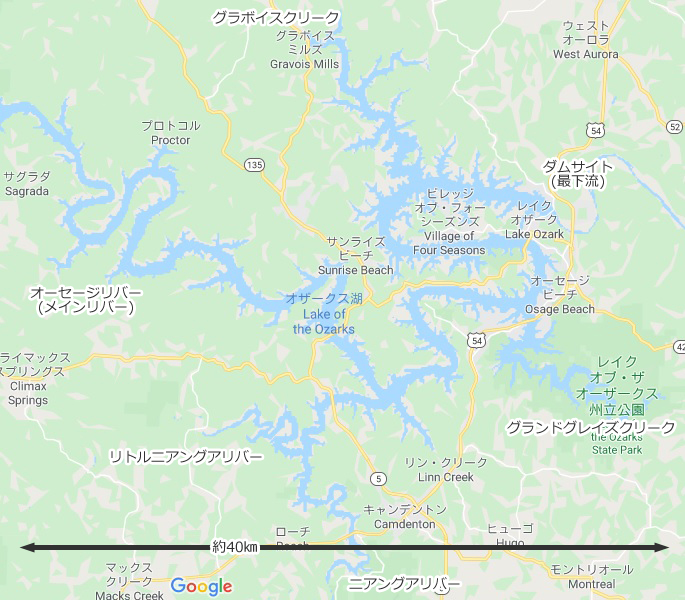

オザークスレイクは2019年にFLWのプロツアーが開催されたように、アメリカを代表するメジャーレイクのひとつで、特に春は大規模なトーナメントで優勝リミットが1日当たり20ポンドを超えるようなビッグバスレイクであり、また最上流部からダムサイトまでは全長130㎞以上あり、琵琶湖を細長ーく伸ばしたのと同じくらい(もっとかな?)がトーナメントエリアとなる超巨大なリザーバーです。

果てしなく巨大なフィールドすぎて参考にならないかとも思いましたが、それだけに同じタイミングでのエリアごとのパターンの差は非常に顕著に表れるようですから、大は小を兼ねる、ということで日本の小さなフィールドにも応用を利かせられるのではないかと思います。

それでは読んでいきましょう。

急深ハイランドリザーバーのプリスポーン

ニアングアリバー、リトルニアングアリバー、オーセージリバーなど、湖にある各支流の最上流部やグランドグレーズおよびグラボイスクリークが最も早く暖まり、プリスポーンのバスが最も早く産卵を始めるエリアです。

水温が7℃〜10℃に達すると、熟練のロコアングラーたちはクリークアーム沿いのゴロタ石の多い45度の急なバンクやボート桟橋の奥の沈みオダにいるプリスポーンバスを狙います。3/8ozのラバージグ&チャンクのフリッピングで、岩盤沿い、またはオダの最もシャロー側でバスを釣っていきます。 ストーム・ウイグルワートなどのザリガニカラーのミディアムクランクベイトは、1.8~2.1メートルのレンジにサスペンドするバスに最適です。風が吹いたら、1/2オンスの白いスピナーベイトがシャローのアグレッシブなバスに最適です。

湖の中流部と最下流のクリアウォーターエリアにいるプリスポーンのバスは通常はまだディープに残ったままです。ゴロタのある中小規模な岬沿いの3~4.5メートルラインをサスペンドジャークベイトのトゥイッチでサスペンドしているプリスポーンバスを釣っていきます。またダブルテールグラブを付けた1/2オンスのフットボールジグは、ボトムにいるプリスポーンバスを釣るのに理想的です。水温が10℃を越えてくると、プリスポーンバスはゴロタエリアから砂利のバンクに移動し、ザリガニカラーのクランクベイトや水深2.4メートルくらいのシャローカバーへのジグのフリッピングで釣りやすくなります。

急深ハイランドリザーバーのミッドスポーン

水温が16℃まで上昇すると、通常は産卵が開始されます。湖の最上流部では、バスはレイダウンの周りや小さなワンドの岩盤沿いにあるボート桟橋の付け根あたりなどで産卵します。濁りが入るような場所のネストのバスは、水深30センチ~60センチでジグやテキサスリグのリザードやクリーチャーワームで釣りやすくなります。

湖の最下流部の春のバスは、クリアウォーターの場合はより深いところ(水深1.2〜2.4メートル)で産卵する傾向があります。バスは風から保護される小さなワンドの砂利のエリアにネストを作ります。小さめのバスはオープンなバンク沿いに産卵する傾向がありますが、ビッグバスは桟橋の奥やオダの周りにベッドを作ります。

湖の最上流部で産卵するバスは多種多様なルアーで釣ることができます。濁りが入っている場合は3/8ozのラバージグにクロー系ワームをつけたものやリザードワームやクリーチャーワームのテキサスリグが、ネストのバスが反応しやすくなります。クリアウォーターで産卵するバスを釣るのに最適なルアーは、ヤマセンコーのワッキーリグ、フルーク、ストレートフローティングワーム、小さめのラバージグ、チューブワーム、ストレートワームのシェイキーヘッドリグ(ボトムで立ちやすいオフセットジグヘッドリグ)、ストレートワームのダウンショットリグがあります。サイトフィッシングをするなら、グラボイスクリークの下流やダムエリアのようなクリアウォーターエリアがいいでしょう。

急深ハイランドリザーバーのアフタースポーン

トップウォータールアーは、オザークスレイクのどのエリアのバスにも有効なアプローチとなります。濁りのある支流域では、バズベイトとザラスプークが最も釣れるルアーです。中流域や下流域のアフタースポーンのバスは、ザラスプーク、ポッパー、チャガー、プロップベイト、ウェイクベイトなど、さまざまなトップウォータールアーにヒットします。バスはは産卵直後にはまだスポーニングしたワンド内にいますが、水温が23℃くらいまで上昇すると、クリーク内や本湖にある岬へと移動します。

フラットエリアにある桟橋沿いをスイミングジグやスピナーベイトを通すのもまた、クリークアームのアフタースポーンバスを釣るのに有効なパターンです。クリーク内の岬やメインレイクの岬の水深3~7.5メートルのボトムにいるアフターのバスに対しては、リザードやクリーチャーワームのキャロライナリグのズル引きが効果的です。ボトムにいるアフターのバスをだますもう1つの戦術は、3/4から1オンスのラバージグにトレーラーを付けたものをボトムから30~60センチほどジャークして、再びボトムまでフォールさせる方法です。

非常に簡潔にまとめられた記事だと思うのですが、この記事を読むだけでも、時期やエリアや濁り具合によってやることがガラッと変わってしまうというのがよく分かりますよね。

このオザークスレイクは上流から下流まで100㎞以上もある超大型リザーバーですのでこれほど激しい変化というか差になるのだと思うのですが、島国である日本も日本海側と太平洋側の特に冬から春の気候はまったく違うことと、川の高低差が短い距離でも大きいため、小規模なフィールドだとしても南北のコンディションの差は、この時期は激しく出るのではないかと思います。

私はハイランドリザーバーの釣りというのは地元でも遠征でも多くの経験を積んでいないのですが、それでも最上流部のクリアさから濁りになるまでの変化、ゆっくりでも常に同じ方向に流れがある感じなど、リザーバーならではの特徴が実感レベルで分かりましたし、キャストの精度も求められますし、非常にアツくなれるフィールドだと思います。

地形や流れやコンディションが複雑に入り組んでいることが釣りが難しくなる理由だと思うのですが、しかし、亀山湖でガイドをする五十嵐誠プロに少しお話を聞いたところ、「リザーバーといっても複雑に考えたらダメですよ、野尻湖と同じですよ。だって岬は岬でしょ、ワンドはワンドでしょ、流れの当たり方は上流から下流でしょ、シンプルに考えれば大丈夫ですよ釣れますよ。」ということを言っていました。

うん、確かに私は物事を難しく考えてしまうクセがありそれを楽しんでいるので、まさにその通りでした(笑)

複雑なフィールドだからこそ物事をシンプルに考えればいいのかもしれませんね。

あまり釣る機会のないフィールドですが、この記事の内容も含め、忘れないようにしようと思います。

それではまた。

毎度ありがとうございます!