米バークレーの新戦略:賞金付きトーナメントテスター募集

Photo by berkley-fishing.com

こんにちは!店長の小山です!

本日はアメリカのバークレー社が展開する新戦略「キャスト・フォー・キャッシュ」についてお伝えしたいと思います。

ガルプ!シリーズから転身したマックスセントシリーズが好調のバークレー(アメリカ)が、2019年のトーナメントシーンに新たな戦略を発表しました。それは「キャスト・フォー・キャッシュ」というもので、調べてみたところ、トーナメントという場での実質上の賞金付きテスター募集のような感じのものです。(アメリカとカナダに限定されますが)

これは、さらなる競争力の強化と業界全体の発展にひとつの可能性を感じますので、どんなものか、簡単にご説明させていただきます。

情報元:berkley-fishing.com

バークレイ:Cast For Cash(キャスト フォー キャッシュ)とは

簡単に言いますと、バークレイ・キャストフォーキャッシュは、バークレイに登録したメンバーの中から指定のトーナメントで1位と2位になったメンバーにトーナメントの規模に応じて100ドル(約1万円)から2,000ドル(約20万円)の賞金を提供するというもの。

バークレイの製品を使うことで、トーナメントでの獲得賞金がさらにアップできる可能性が生まれるというわけですね。

詳しく内容を読んでみますと、

年間会員に登録する

まず、バークレイ・キャストフォーキャッシュ会員に登録する必要があります。これは年間29.99ドル(約3,000円)が必要です。上限は年間3000人だそうです。

Photo by berkley-fishing.com

バークレー・プロパックを受け取る

年会費3,000円の中には、次のセットが含まれています。

- マックスセント・ジェネラル 5インチ

- パワーベイト・チガーバグ 3インチ

- カッター110+ (ジャークベイト)

- ドレジャー 14.5g (クランクベイト)

- メッシュキャップ

- ボートに貼るステッカー

これは、必ずこのルアーを使わなければいけないというものではありません。年会費3,000円でこれが送られてくるならリスクを負うという感覚にはなりませんね。悪くありません。

Photo by berkley-fishing.com

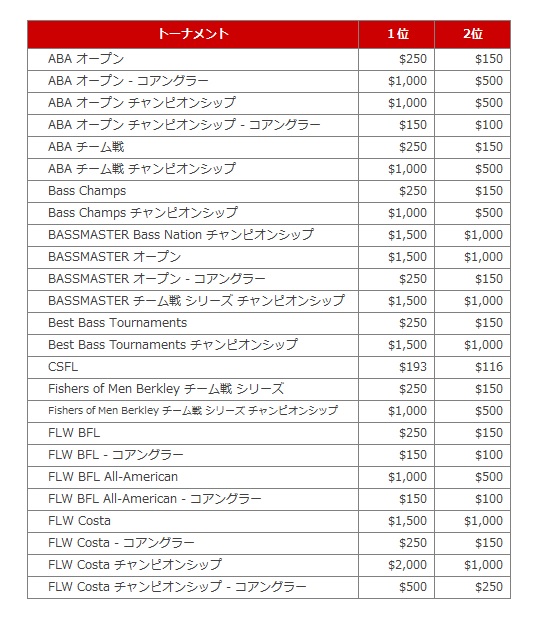

賞金

気になる指定トーナメントと賞金ですが、次のように設定されています。

ABAオープンとはアメリカン・バス・アングラーズという団体で、日本でいいますとチャプター的な感じでしょうか。これが広いアメリカ国内各地で年間合計50戦ほどありますので、ナショナルレベルのアングラーでなくとも、メンバーが3000人ほどいても、それぞれの地域に散りますし、チャンスはあります。

もっとメジャーなBASSオープンやFLWになると賞金もケタ違いですね。

ちなみに、トーナメントの1位・2位ではなく、参加したバークレイ・キャストフォーキャッシュメンバー内でのトップスコア(1位)と2位ですね。

Photo by berkley-fishing.com

他メーカーはこれに続くのか

いかがでしょう、このシステム。

年会費を払って送られてくる内容だけ見ても損はありませんし、大会でメンバー内のトップか2位になれば賞金がもらえる。もともとバークレイのルアーを多用するトーナメントアングラーさんであればこのシステムは歓迎しますよね。

ABAなどのトーナメントではトップで約25,000円の賞金ですから、多いと見るか少ないと見るかということも言えますが、毎試合にチャンスがあるのはいいですからね。バークレイのルアー使ってみようという気にもなります。

トーナメントそのものの選手間の競争のほかに、バークレイキャストフォーキャッシュメンバー内での競争もあるので、よりメンタルもタフで競争力のある選手が育ちそうな気もします。

メーカーとしては、トーナメントに協賛するというのは、業界の発展に投資するという意味と、プラスの宣伝効果を見込んでのことと思います。言い換えれば、協賛というのは広告宣伝費とも言えますので、そこだけを見た場合、試合で自社製品が目立たなければあまり「おいしくない」とも言えます。できれば自社のルアーで上位入賞した時にピンポイントで宣伝したいものですから、この方法と出費を広告宣伝費として考えるのであれば費用対効果は高いのではないかと思います。もしかしたら毎試合、バークレーのキャップをかぶった選手がお立ち台に上がる可能性があるわけですからね。

タイトルに使った「トーナメントテスター」という表現はあまり正しくないような気もしますが(適切な言葉が見つけられず便宜的に使いました)、そういう腕に自信のあるアングラーさんたちを集め、トーナメントという舞台で自社製品を結果としてアピールしてもらうことで、自社製品の「釣れる」「勝てる」という部分の優位性を強調できるのも間違いないと思います。

これは、メーカーと選手の間ではWin-Winの関係と言ってもいいのではないかと思います。もしかしたら他のメーカーでもこういう動きはあるかもしれませんね。

ただし運営団体にとってはちょっと厄介なシステムだと思います。

トーナメントの運営団体は、運営費用を選手からのエントリーフィーとスポンサー企業からの広告費で多くを賄っていると思いますので(私見ですが)、その運営者を飛び越えて選手たちと直接賞金をやり取りする企業が増えてしまっては運営自体がままならなくなる可能性も出てきてしまうのではないでしょうか。

できれば、選手良し、メーカー(協賛者)良し、運営良しの三方良し(Win-Win-Win)な仕組みができれば最高なのですが…。

さて、ここまで、あくまでもトーナメント出場経験も何もない私の意見だけの話ですので、本質的な部分からズレてしまっている可能性もあるのですが、この記事を読んだ時の感想は素直に「いいなあ!」というものでした。

やっぱり、夢があるといいますか、現実的に見たって、選手がより稼げる仕組みは多い方がいいですもんね。

もしかしたら賛否両方の意見が出るのかもしれませんが、日本のトーナメントシーンでも、こういう動きがあったらどうなるんだろうなというのは、気になってしまいました。

ひとまず、アメリカからのニュースでした。

それでは、また。

毎度ありがとうございます!