バスの年齢による成長の関係【何年で何センチ?】

こんにちは!店長の小山です!

本日は海外サイトより、”Age and Growth of Largemouth Bass”という記事を引用してご紹介いたします。

引用先:thefishingwire.com ”Age and Growth of Largemouth Bass”By Frank Sargeant, Jun 15, 2017

生き物の成長の早さというのは不思議なもので、どの生き物も等しくありません。

この世の中が平等なら、どの生き物も同じ大きさだったり、同じ成長スピードだったりするのでしょうか。

それはそれでなんだか気持ちの悪い感じがします。

やはり、色々な生き物がそれぞれに違う成長スピードだったり、大きさが違うというのは普通の事なのでしょう。

人間界ではよく「大きくなりたかったら肉を食え!」などと言われますが、動物界ではゾウやキリンなど、かなり大きくなるものの多くは草食だったりします。

食べているもので成長スピードも違うのでしょうか。

やっぱり、不思議ですよね。

では、バスはどうでしょう。

私たちが大好きなバスの成長スピードはどれくらいか。10センチや20センチくらいの小バスを見ると「かわいいな、きっとまだ生まれて1~2年なんだろうな」なんて考えたりするのですが、ロクマルクラスのバスを釣った時はこのバスがどれくらい生きているのかなんて、想像もつきませんよね。

この記事は、アメリカの釣り専門ウェブ新聞「The Fishing Wire」の記事で、アラバマ州の第4地区漁業監督官のジェームズ・マクヒュー氏(アメリカではバスを養殖・放流するのでアメリカの地区漁協組合長のような方でしょうか)が、バスの成長について解説してくれています。

バスの成長度合いについて気になる方は、ぜひ読んでみてください。

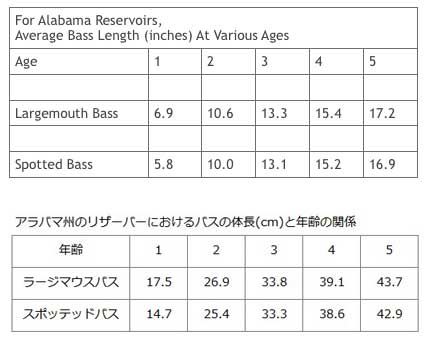

ラージマウスバスの年齢と成長について

バスはどのくらいの速さで成長するのか?これは、当新聞に多くの読者から尋ねられる質問です。アラバマ自然保護省の第4地区漁業監督官であるジェームズ・マクヒューによると、答えはその湖や気象条件によって異なります。 「魚は、鱗(うろこ)やさまざまな骨を調べることで成長度合いを見ることができます。魚の成長に伴い、体の骨や鱗といった硬い部分も成長し、木の年輪に似た年輪が増えていきます」とマクヒューは報告します。 「硬い部分の直径の成長は魚の体長の成長に比例するため、その構造を調べることで、魚の年齢だけでなく、その年ごとの体長も明らかになります。」マクヒューは、ベイトフィッシュまたは他のベイトの多さや捕食のしやすさに応じて、同じ湖内でも成長は個体ごとに大きく異なる可能性があると言います。彼が作った次の表は、アラバマ州におけるバスの平均値の一部を示しています。

/ Image by The Fishing Wire.com

長さの成長率は1年目が最も大きく、その後は毎年減少します。年を取るにつれて長さは年ごとにはほとんど長くならなくなりますが、体重は増え続けます。マクヒューと同じような立場であるテキサスパーク&ワイルドライフは、長さに対するバスの平均重量を示すグラフを公開しました。条件はまったく同じではありませんが、平均値としては類似している可能性が高く、38センチのバスで約800~900グラム、43センチで約1.4キログラム前後、48センチで約1.8キログラム、2.3キログラムを超えるには50センチ以上が必要です。58センチの魚は通常3.2キロクラスであり、10ポンド(約4.5キログラム)の重量になるには、バスは少なくとも64センチの長さが必要です。言い換えれば、誰もが望むトーナメントで勝てる魚である4パウンダー5パウンダーフィッシュ(1.8~2.3キロの魚)というのは、アメリカ南部の湖でも5年以上かかることになります。 (アメリカ北部の湖の魚は寒さにより成長がはるかに遅く、カリフォルニアの一部の湖に住むフロリダラージマウスバスは、養殖のトラウトを食べまくっている結果、かなり速く成長します。)

マクヒューは、ほとんどの場所に住むバスは、多くのアングラーが釣りたくなるサイズになるのには約3年が必要だと言います。多くの釣り人が「1年魚」と思っているバスは、実は2年魚です。本当の1年目のバスは、普通のルアーで釣るには小さすぎると彼は書いています。マクヒューはまた、同じ年齢で同じ群れにいるバスでも、成長率は大きく異なると書いています。バスの場合、同じ年齢の最大の個体と最小の個体の間には、通常約10センチ程度の差がある、と彼は言います。つまり、3歳のラージマウスバスの長さは平均33.8センチですが、小さいものは28センチ、大きいものは38センチ程度になるということです。ということは、鱗やその他の硬い部分を調べなければ、魚の年齢を知ることはできないということです。 39センチのバスは大体4歳ですが、成長の早い3歳、または成長の遅い5歳かもしれません。一般的であるノーザンラージマウスバスの5パウンダー(2.3キロフィッシュ)は実際は6歳から16歳の間の可能性がある、とマクヒューは報告しています。

肝心なのは、ビッグバスを育てるには時間がかかり、良い生息地が必要だということです。そして、きちんとキャッチ&リリースができるアングラーは、アラバマ州、テキサス州などどこで釣りをしようと、将来のビッグバスに貢献しているのです。

バスもやっぱり、個体によって成長の度合いには結構な違いがあるんですね。

バスに限ったことではありませんが、卵から生まれる生き物の場合、産卵された数個~数百個~数千個~数万個のうち、一番初めに孵化した個体がその群れで一番大きくなると言われています。

産卵された卵は「せーの」で同時に孵化するわけではなく、孵化のタイミングに少しの差があるということは想像しやすいですが、その少しの差で食べる量の違いが、将来的な大きさの違いに影響するそうです。

また、遺伝的にはビッグバスが産んだ卵の方がビッグバスになりやすいということも言えるでしょう。

ちょっとタブーな話に触れてしまうかもしれませんが、ちょっと前に牛肉のBSE問題(狂牛病)というものがありました。

飼育している牛のエサに牛の肉骨粉を混ぜるというものが原因でしたが、なぜそれをしたかというと、共食いをするものは成長が異様に早くなるからということらしいです。

通常、他の食べ物を食べると、胃や腸で分解され、必要な栄養に変換され、骨や肉になり、不要なものは排泄されていきますが、同種族を食べるということは不必要な部分がないため、すべてダイレクトに吸収されることで、成長が異常に早いということのようです。

畜産農家さんとしては速く成長してくれた方が早く高く牛が売れますから、それはありがたいエサだったのだと思いますが、結果として食べさせるには問題があったみたいです。(聞いた話ですので間違っていたら申し訳ありません。悪意はありませんので間違いがございましたら直ちに修正いたします。その際はお手数ですがご一報くださいませ。)

これは、バスにも同じことが言えると思います。

小さな野池でも考えられないほどかなり大型のバスが釣れることがありますが、こういう個体がいるというのはバスの共食いを(仕方なく)しているフィールドなのではないかと思います。

基本的に生き物は種の繁栄を本能的に望んでいるはずなので、共食いすることはプログラムされていないと思いますが、仕方なくそういうケースになってしまうこともあるでしょうね。

バス用ルアーにもなぜかバスカラーがあるわけです。バスがバスを襲うというのは一般的なことだということですが、もしかしたらバスカラーのルアーというのは、とんでもないビッグバスを連れてくるカラーなのかもしれませんね。

ちなみに、魚類などが共食いしていても、それを人間が食べても害はないそうです。

ということで、次にバスを釣った時は、「お前は何年ぐらい生きているんだ?長生きしてね」ということを思いつつ、リリースしてみようと思います。

それではまた。

毎度ありがとうございます!