バスやその他の魚の行動の不思議:本能と条件付けに支配された魚の振る舞いを解説

魚には考える力はありませんが、本能と過去の経験による条件付けから、種ごとに独特の行動パターンを持っています。この記事では、バス、シャッド、ナマズなどの魚の興味深い行動の理由を、わかりやすく詳しく解説しています。プロのアングラーの経験に基づいた貴重な洞察をご覧ください。

こんにちは!店長の小山です!

私はこれまで、プロのアングラーの方々と仕事やガイドなどでバスボートに同船し釣りをする機会がありました。

特にここ数年はライブスコープを使った釣りに立ち会うことができ、バスやベイトフィッシュの行動について、真実を見出したり、新たな仮説が生まれたり、プロの方の見解を聞く機会となりました。

そこで私が良かったと感じたのは、バスやベイトフィッシュの生態について分かったこともそうですが、どちらかというとバスプロの方々の観察の仕方、考え方の角度や鋭さについて触れられたことなのです。

正解を教わるより「なぜそう思ったのか」を聞く方が面白いんですよね。

バスプロの方々はこれまでの膨大な経験量で、従来の魚探とライブスコープの見え方を照らし合わせ、実際の動きを目にすることで、すぐさま確信に変えていきます。

従来よりもバスを見つける能力が高くなったうえに、リアルタイムでの観察でバスがいま何を考えているのかを感じ取っている様子を一緒に画面を見ながら言葉で共有していくのはたまらない時間でした。

しかしながら、多くのバスプロの方々が言うのは、「本当のところはバスに聞いてみないと分からないですけどね」ということです。

なるほど。では、バスやその他の魚食魚、またベイトフィッシュになる魚たちは、普段、何をどのように考えているのでしょうか?

この記事は、アメリカのバスフィッシングの専門情報サイト「bass resource.com」の記事で、ライターのボブ・ラスク氏が、バスやその他の魚の行動について解説しています。

バス以外の魚の行動についても目を向ける意味があります。

ぜひ最後まで読んでみてください。

魚の行動: 魚の種類によって本能と条件付けに反応する

Professional anglers work hard to find the fish—that’s job one. Today’s marketplace makes it easier with Live Scope, side-imaging sonar, and overall better equipment.

Even when that angler finds the fish, they try to figure out what those beasts might want to eat at that given moment. Are they hungry? Can the angler get a reaction strike?

Hopefully, they catch a limit, with at least one “kicker" (big fish), and head to the weigh-in station to win the big money.

It sounds simple, but it’s not.

Those pros, almost to the person, have intuitive knowledge of fish behavior to the extent they can almost “feel" it. Then, they have to figure out where the fish might be at any given moment to use that intuitive thinking to urge a strike from enough quality fish to give themselves a chance of winning.

Fish behavior is such a simple concept wrapped in such complicated trappings.

One of my favorite catchphrases is, “People spend enormous amounts of time and effort to try to outthink an animal that can’t think. Fish act based on conditioning and instinct. That’s it."

Here’s the simple part.

Fish don’t have the brain parts to “think." They can’t reason, select, or choose due to any type of cognitive thinking. Instincts are centered on several fundamental concepts: breeding, feeding, defense, and offense. That’s pretty much it, depending on the species. Their behavior is centered on instincts and whatever life circumstances are imprinted in their little bitty brains.

Much behavior is based on conditioning, a Pavlov’s dog concept, especially as a fish gains a few years. If a fish swims through an area and finds food, it’s likely to come there again. If a fish is attacked at a particular spot in a pond and it happens again, it’s likely not to come there again.

Here’s where it gets complicated. Fish’s senses work together to allow its instincts and conditioning to dominate its behavior at any given moment.

Here’s what that means. Each fish species has several senses, some in varying degrees depending on the species. Vision, smell, touch, hearing, and their lateral lines combine to send stimuli to the brain, instinctively influencing that fish’s behavior at that moment.

A hungry bass’ stomach sends notice to its brain to eat. That puts the fish on alert, heightening its sensory systems. Eyesight kicks in, and the fish starts looking for potential meals. Its poor ability to smell doesn’t help much, but its good eyesight and lateral line work together to zero in on something tasty and nutritious. The lateral line, that long tube you can see along the middle of its body on both sides just below the skin’s surface, detects pressure changes in the water and sends an impulse to the brain. Based on repetitive conditioning, an older bass can instinctively pursue its quarry depending on the type of pressure change it feels through its lateral line. For example, say a school of shad is moving in unison thirty feet away. The bass’ lateral line picks up that movement. Its brain then must quickly interpret. Its lateral line’s job is to interpret movement through impulses and, over time, condition a reaction. A bass’ nature is to investigate any movement in the water. When the bass investigates, its eyes then become the dominant sensory mechanism. Even though that bass couldn’t see the school of shad at first, it moves in that direction, then when close enough to see, instinctively attacks and feeds, inhaling as many shad as it can.

What about those shad? They move in a school as a defense mechanism. Moving in unison, a school of shad can be sensed by potential predators as one big fish at a distance. Hopefully, for the school of shad, those predator fish below will sense the movement, instinctively interpret that movement as one big fish, and leave it alone. Here’s where it gets quite interesting, however. When that big bass above does move in to investigate and sees all those little fish and then makes its burst to feed, the shad respond instinctively. Next time you see a shad, look at it closely. Gizzard shad and threadfins (and most other species of shad) have a black dot toward the back of the fish. Scientists think that the black dot is also a defense mechanism. Here’s why. When a predator fish feeds, it strikes at the eye of the fish. Chasing a shad, that bass has a 50-50 chance of striking at the black dot. That dot resembles an eye. If the predator strikes toward the back of the fish, the shad stands a better chance of escaping. That’s not all…when a bass makes its burst into a school of shad, the school reacts by going in a thousand directions, fleeing its fate. A bass, using its vision, is confused by all the movement. It can’t decide which shad to chase. So, instinctively, bass chase what they see and that school of shad flees the chase. Both species use their instincts to survive. The bass may get a meal, and the school of shad escapes largely intact…missing a few members.

Channel catfish behave quite differently. They tend to be cautious, except for larger fish, when they are actively feeding. A channel catfish’s nature is to be wary. When something hits the water, channel catfish flee, where a bass instinctively investigates. But that channel catfish will return in a few minutes, especially when the item that hit the water sits still…on the bottom.

An old river fisherman taught me years ago. He said, “When you cast your bait, let it fall to the bottom and leave it there. After a few minutes, a catfish will check it out." He was right. Not only will they check it out, but his next line of advice was on the money. “Don’t set the hook on a catfish immediately. Wait until it runs with the bait." Here’s why that’s good advice. Channel catfish have taste buds on their whiskers. They “bump" their food to taste it before they eat it. If it tastes good, then they eat it. What about those larger channel catfish? The bigger they grow, the more predatory they become. Channel catfish are commonly caught on artificial lures when they are actively feeding. But their nature is to be wary and taste their food before they eat it.

What about sunfish, like bluegills? Based on that fish’s lifestyle, its senses help dominate its behavior. Most sunfish are schooling fish. But they are also carnivorous predator fish, limited by mouth size. Their movement tends to be reflexive, based on stimuli. If an insect hits the water’s surface, bluegills immediately go at it. With eyesight, they converge to eat the critter, even though they don’t know exactly what they are eating. All they sense is that hundreds of their buddies have the same idea, and the first one to the prize gets it. They spit it out if it tastes bad or doesn’t feel good in their mouths. Then, the next aggressive one tries its hand…or mouth.

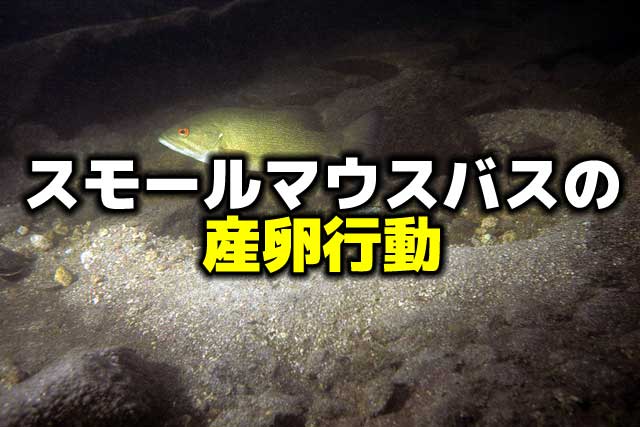

Understanding fish behavior takes time, study, and observation. Most fascinating is to study and watch different sizes of different species of fish, how they behave, and how they interact in a community. The dynamics of those interactions provide lots of fun and entertainment and are worthy of your time- especially at the pondside with your favorite beverage. Watch how your fish behave when you pitch a few nuggets of fish food to them. Watch how they behave during their spawning rituals next spring. Watch how the shad blow up this fall as bass lunge into the school. Seeing is believing…believing leads to understanding. Understanding leads to being a better steward of your favorite pond.

And that, dear pondmeisters, can lead to a better instinctive understanding of our conditioned lives.

魚の行動は単純な概念ですが、実に複雑な要素に包まれています。

私の好きな言葉の一つに、「人々は考える力のない動物を打ち負かそうと、莫大な時間と労力を費やしている」というものがあります。魚は本能と条件付けに基づいて行動するだけなのです。それ以外のことはできません。

ここから単純なことを説明します。

魚には"考える"ための脳の部位がありません。推論したり選択したりすることはできません。本能で繁殖、餌を食べること、防御、攻撃といったいくつかの基本的な概念に基づいています。それがほぼ全てです。種類によっても違います。魚の行動は本能と、その小さな脳に刷り込まれている生活環境に基づいています。

多くの行動は、条件付けによるものです。パブロフの犬の概念のようなものです。特に魚が年を重ねるにつれそうなります。もし魚が特定の場所を通って餌を見つけたら、また同じ場所に戻ってくる可能性が高くなります。もし池の特定の場所で攻撃を受けたら、そこには二度と行かなくなるかもしれません。

ここからが複雑になってきます。

魚の感覚は一緒に働いて、その本能と条件付けに基づく行動を、その瞬間に支配するのです。

つまり、魚の種類によって、視覚、嗅覚、触覚、聴覚、そして体側線など、いくつかの感覚が異なる程度で備わっています。これらの感覚が脳に刺激を送り、本能的にその瞬間の魚の行動に影響を与えるのです。

空腹のバスの胃が脳に食事の合図を送ります。これでバスは警戒態勢となり、感覚器官が研ぎ澄まされます。視覚が機能し、バスはあたりの獲物を探し始めます。嗅覚はあまり役に立ちませんが、視覚と側線(体の両サイドの真ん中あたりに見える長い管)が連携して、おいしく栄養のある獲物をロックオンします。

側線は水中の圧力変化を感知し、脳に信号を送ります。繰り返しの条件付けにより、年を重ねたバスは、側線で感じた圧力変化の種類に応じて本能的に獲物を追跡できるようになっています。

例えば、30フィート離れた場所にシャッドの群れがいるとしましょう。バスの側線がその動きを感知します。そして脳はすぐさまその動きを判断します。側線の役割は、水中の動きを信号として解釈し、条件付けによって反応を生み出すことです。バスの本能は、水中の動きに反応することです。バスはその方向に動き、視界に入ると目が主要な感覚器官となり、本能的に攻撃を開始して餌を食べ、捕まえられるだけのエサを飲み込みます。

一方、シャッドはどうでしょうか?

群れで動くのは防御のためです。群れで一斉に動けば、遠くから見れば大きな1匹の魚のように感じられ、遠くの捕食者から逃れられるかもしれません。しかし興味深いのは、先ほどの大きなバスがやってきて小魚の群れを確認し、食事のために突進してきたとき、シャッド達の反応です。

シャッドを見るとわかるように、ギザードシャッドやスレッドフィンシャッドのように多くの種類には尾びれの付け根に黒い斑点があります。この黒い斑点も防御のためだと科学者は考えています。なぜなら、捕食者が獲物を攻撃する際は目を狙うからです。

シャッドを追っているバスは、黒い斑点を狙う確率が50%あります。その斑点は目のように見えるからです。もし尾びれ近くを攻撃されれば、シャッドは逃げられる可能性が高くなります。さらに言えば、バスがシャッドの群れに突進してくると、群れは方々に散らばって逃れようとするのです。視覚頼りのバスは、散らばる動きに惑わされてしまい、どのエサを追うべきか判断できなくなります。そのため、バスは見た獲物を追いかけますが、シャッドの群れは無事に逃げ延びることができるのです。

両種ともに生き残るための本能を活かしているのです。バスは何匹かの餌を確保でき、シャッドの群れは数匹の犠牲で残りの大勢が無事だったというわけです。

一方、ナマズの行動はかなり異なります。大きな個体以外は警戒心が強く、積極的に餌を食べているときも警戒しています。ナマズの本性は用心深いのです。何か水面に落ちると、バスは調べに行きますが、ナマズは逃げてしまいます。しかし数分すれば、落ちたものが水底で動かなければ、ナマズは戻ってきて調べるでしょう。

数年前、川釣りの達人からこう教わりました。「エサを投げ入れたら、そのまま水底に落ちるのを待て。しばらくするとナマズが調べに来る」と。確かにその通りでした。ナマズはただ調べるだけでなく、次の助言も的を射ていました。「ナマズが食いついたらすぐに糸を巻き取るのはダメだ。エサを持って行くのを待て」なぜかと言えば、ナマズのひげには味蕾という器官による味覚がある為です。ナマズは食べ物にひげをくっつけて味を確かめてから食べるのです。美味しければ食べますが、もし不味ければ吐き出します。

もっと大きなナマズはどうでしょうか?

大きくなるほど、より強い捕食性を持つようになります。ナマズは積極的に餌を食べている時は人工ルアーでも釣れることがありますが、基本的には用心深く、食べる前にひげを使って味を確かめる習性があります。

一方、ブルーギルなどのサンフィッシュはどうでしょうか。この魚の生活様式から、感覚器官が行動を支配していることがわかります。サンフィッシュの多くは群れを作る魚ですが、口の大きさに制限はあるものの肉食性の捕食者でもあります。

その動きは反射的で、刺激に反応するものです。もし水面に虫が落ちれば、ブルーギルはすぐさま食べに群がります。視覚で虫を捉え、皆で一斉に食べようとするのです。虫が何であるかは分かりませんが、仲間が群がっているのを見れば、先に食べた者勝ちという感じです。不味ければ吐き出し、その獲物を次の積極的な個体が口にします。

魚の行動を理解するには時間と観察と研究が必要不可欠です。最も面白いのは、様々な種類や大きさの魚が、どのように振る舞い、生態系でどう関わり合っているかを観察することです。

そういった相互作用の生態は非常に興味深く、楽しく勉強になります。お気に入りの飲み物でも飲みながら、池でゆっくりと観察するのがおすすめです。魚に少し餌をあげて、どう反応するか見てみましょう。

春には繁殖の様子を、秋にはバスがシャッドの群れに飛び込む様子を観察するのも面白いでしょう。目で見て実感することが大切です。実感して初めて理解できるのです。そしてその理解が、あなたの釣りの腕前を上げる鍵となるのです。

そして、そこから私たちアングラーは、私たち自身の条件付けられた生活を本能的によりよく理解できるようになるのです。

魚は種類や大きさにもよりますが、条件付けで動いているということです。

これは自然の生態系の大きなピラミッドを考えた時、多くの種が毎年同じように繁殖し、同じように摂食し、同じような水域を好むことで、なんとなく毎年同じようなパターンが成立するということです。

たしかに、通い慣れたフィールドでは、毎年同じようなパターンでバスを釣ることができますからね。

そして釣りが上手な方、特にプロガイドの方々の特徴のひとつは、その毎年似たようなパターンの中からさらに強力なパターンを見つけ出しているということです。

たとえば虫パターンなら、特に有効な木を知っていたり、秋のベイトフィッシュパターンではワカサギを追い込むのに適した地形や風向きや水深を特定しているといった感じです。

こういうことがまさに日々の観察、仮説、検証という作業のたまものなのだと感じます。

私のような一般アングラーでも、ただその時の情報だけを頼りにして釣りをするのではなく、「なぜそうなのか」という部分にスポットを当て、自分なりに観察しながら釣りをすることでより理解が深まり、釣りが上手になっていくのではないでしょうか。

余談ですが、本文中にあったシャッドの尻尾付近の黒い斑点、あれは防御(おとり)のためと言われていますが、私はどうもそうは思えません。

イカ釣りをしていると、イカは餌木の頭やのどのあたりを確実にかじっていますし、魚食魚はエサの急所を外すわけがないと思ってしまうんです。

彼らは優れた動体視力を使って、魚の一番動かないところ、支点となる胸びれのあたりを狙っているように思います。

ジャークベイトをハーモニカ食いしてくるのはそういうことだと思いますし、ロングワームのワッキーリグでしっかりフックの場所を食ってくるのも、そういうことだと思うんです。

そんな私の考えの真実はどうでもいいのですが笑、そういう仮説を持つことで、自分自身の釣りの行動に面白味が湧いて、釣りの時間が余計に楽しくなるような気がします。

とてもバスプロさんやプロガイドの方々の経験量や考え方の真似はできませんが、自分なりに考えをめぐらせ、自分なりの答え探しをこれからも続けたいと思います。

皆さんは魚の行動について、独自の変な仮説などお持ちではありませんか笑?

それではまた。

毎度ありがとうございます!

https://www.bassresource.com/fish_biology/behavior.html

https://www.bassresource.com/fish_biology/behavior.html